產能過剩是籠罩在中國工業格式上的一片陰霾。昨日,中國歐盟商會發布“中國產能過剩研討”稱,中國在精密光亮無縫管、鋁、水泥、化工、煉油、風電設備六大職業存在嚴峻的產能過剩。而當各國需要萎縮,出口不再是過熱水壺上的“安全閥”,怎么不讓過剩產能變成經濟復蘇的攔路虎正變成一個重要課題。

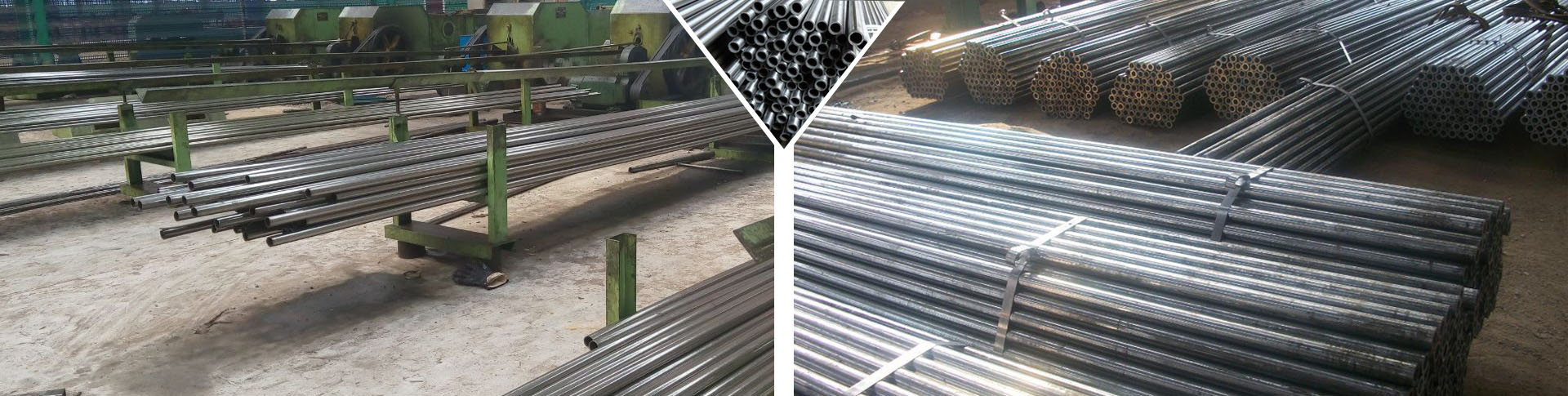

精密光亮無縫管職業首戰之地。擔任編撰陳述的羅蘭·貝格大中華區總裁及履行合伙人常博逸以為,2008年底,中國精密光亮無縫管職業的過剩產能估量為1到2億噸,而這一

精密無縫鋼管廠數字在2009年仍在上升。

一組

精密無縫鋼管廠數字顯現了中國精密光亮無縫管業巨大產能中的隱憂。2008年第三季度,全球的鋼產值下降了20%,而中國的產值卻上升了15%。因為影響計劃和商業銀行貸款的大幅上升,2009年上半年,中國精密光亮無縫管職業的出資到達1400億元人民幣。與此一起,2009年,全球鋼需要卻遠景昏暗。

產能過剩的公司被逼大幅下降本錢以堅持利潤率,不過,中國歐盟商會主席伍德克以為,影響遠遠不止于此。“在國際上,產能過剩顯著加重了中國與其首要交易同伴間的交易壓力。”伍德克以為,在2008年金融危機之前,中國出產者能夠把國內無法消耗的產能經過出口消化掉,可是,當前四起交易爭端好像現已闡明,在金融危機的布景下“此路不通”。“交易沖突真實的頂峰將在2010年下半年呈現。”伍德克預言。

此前,中國政府現已注意到在精密光亮無縫管、水泥等范疇存在盲目擴大的傾向并決斷采取了舉動。

對此,中歐商會的主張是,將新的出資引向信息技術、醫療等“智慧型”職業,并經過推進對能源需要較少的服務職業,處理就業問題。一起,添加國企分紅,將公司過多的儲蓄經過社保、醫療和教學開銷向中國家庭搬運,而非進行出產擴大。